Als Weiterverwendung (oder Upcycling) versteht man im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit im Allgemeinen Sprachgebrauch die Wieder- oder Weiterverwendung eines ausgedienten Gegenstandes, wobei dieser auch zweckentfremdet sein kann.

Je länger ein Gegenstand in Gebrauch ist, desto später muss ein neuer angeschafft bzw. produziert werden.

Wasserfußabdruck

Der Wasserfußabdruck (water-footprint) bemisst die Gesamtmenge des tatsächlich genutzten Wassers und die in Produkten versteckte “virtuelle” Wassermenge.

Ziel dieser Betrachtungsweise ist eine Aussage über die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Wasserressourcen. Außerdem soll ein Handlungsbedarf aufgezeigt werden für Regionen, in denen der Wasserfußabdruck größer ist, als die lokale Verfügbarkeit.

Der gesamte Wasserfußabdruck Deutschlands beträgt nach Angaben des Umweltbundesamts rund 117 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr; mehr als das Doppelte des Bodensees.

Daraus ergibt sich ein täglicher Verbrauch von 3900 Litern pro Kopf. Damit liegen wir in Deutschland etwa 100 Liter pro Kopf und Tag über dem weltweiten Durchschnitt.

Der Anteil des externen Wasserfußabdrucks, also des Wassers, das über importierte Güter in unserem Wasserfußabdruck auftaucht, liegt in Deutschland über 50 Prozent. Der größte Teil davon fällt auf Agrargüter aus Brasilien, Frankreich und der Elfenbeinküste.

Water-Footprint → Wasserfußabdruck

Virtuelles Wasser

Das “virtuelle Wasser” ist der indirekte Teil des Wasserfußabdrucks, das Wasser also, das sich in Produkten versteckt.

Für eine Bewertung des virtuelles Wasser ist es in die Kategorien “Grünes Wasser”, “Blaues Wasser” und “Graues Wasser” eingeteilt.

Upcycling

Upcycling und Downcycling sind eigentlich Begriffe aus der Abfallwirtschaft.

Ist der nach dem Recyclingprozess gewonnene Stoff höherwertig als der ursprüngliche, spricht man von Upcycling, ist der neue Stoff geringwertiger spricht man von Downcycling.

Unter Upcycling versteht man im Allgemeinen Sprachgebrauch inzwischen aber die Wieder- oder Weiterverwendung eines ausgedienten Gegenstandes, wobei dieser auch zweckentfremdet sein kann.

Je länger ein Gegenstand in Gebrauch ist, desto später muss ein neuer angeschafft bzw. produziert werden.

Ist ein Gegenstand auch nach einem Upcycling nicht mehr nutzbar, sollte als Entsorgungsweg auf jeden Fall das Recycling vor der Vernichtung oder einer Endlagerung stehen.

Kreislaufwirtschaft

Das Gegenmodell zur Wegwerfgesellschaft wäre die Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy.

In diesem (Ideal-)Modell werden der Einsatz von Ressourcen, Emissionen und die Abfallproduktion minimiert indem Produkte durch Wiederverwendung, Instandhaltung, Reparatur und Weiterverwendung (Upcycling) möglichst lange im Kreislauf gehalten werden bevor sie schließlich dem Recycling zugeführt werden.

Artensterben

Das Artensterben ist zwar ein ganz natürlicher Vorgang, aber wir Menschen beschleunigen ihn durch unser Tun deutlich.

Durch Monokulturen gehen natürliche Lebensräume verloren, der Klimawandel sorgt, vor allem in der von uns verursachten Geschwindigkeit, verändert Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Nicht alle schaffen es, sich anzupassen.

Unsere Umwelt war einmal ein funktionierendes Ökosystem in dem jedes Tier und jede Pflanze einen Platz oder eine Aufgabe hatte.

So lange, bis wir Menschen begonnen haben massiv in das System einzugreifen.

Durch unser Konsumverhalten können wir dazu beitragen, dass Arten geschützt werden und sich Bestände erholen können.

Autofahren im Sommer: Klimaanlage an oder aus?

Text ursprünglich veröffentlicht von Gábor Paál auf swr.de

Ist Autofahren bei offenem Fenster oder mit Klimaanlage besser?

Eine Faustregel lautet: Bei kleineren Geschwindigkeiten im Ortsverkehr lieber das Fenster aufmachen, bei höherem Tempo lieber die Klimaanlage einschalten. Denn es ist ja so:

Am offenen Fenster verwirbelt sich die Luft, dadurch entsteht ein zusätzlicher Luftwiderstand, und dieser zusätzliche Luftwiderstand wächst exponentiell mit der Geschwindigkeit: Je schneller man fährt, desto schneller verwirbelt sich die Luft und man braucht also mehr Energie.

Klimaanlage braucht bei höherem Tempo weniger Energie

Bei der Klimaanlage ist es dagegen umgekehrt: Bei höheren Geschwindigkeiten braucht sie weniger Energie, weil das Auto in Bewegung ist und sich dadurch nicht so stark aufheizt, wie wenn es in der prallen Sonne stehen würde; die Klimaanlage muss dadurch also nicht so viel runterkühlen.

Beim offenen Fenster steigt also der Energiebedarf mit wachsender Geschwindigkeit, und bei der Klimaanlage sinkt der Energiebedarf mit wachsender Geschwindigkeit. Das heißt, dass es irgendwo einen Punkt gibt, an dem das eine besser ist als das andere. Als Richtwert sagt man, dass dieser Punkt etwa bei 70 bis 100 Stundenkilometern liegt. Ungefähr ab da ist die Klimaanlage auf jeden Fall besser. Im Einzelfall hängt das auch von der Bauart der Klimaanlage ab. Es gibt Klimaanlagen, die kaum noch etwas verbrauchen, also maximal vielleicht 0,2 Liter auf 100 km.

Vor Fahrtbeginn: Auto durchlüften

Und natürlich kommt es auch darauf an, wie weit man die Temperatur herunterkühlen muss. Wenn man es richtig kalt haben will, braucht die Klimaanlage natürlich auch viel mehr Energie.

Noch ein Tipp: Wenn man losfahren möchte und das Auto davor in der prallen Sonne stand und entsprechend aufgeheizt ist, sollte man erst mal gut durchlüften und bei leicht offenem Fenster losfahren, bis die ganz heiße Luft draußen ist. Denn es ist für die Klimaanlage wirklich ein Riesenunterschied, ob sie von 45 Grad herunterkühlen muss oder vielleicht nur von 26 oder 27 Grad.

…..

Der Text dieses Beitrags steht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 und wurde von uns nicht verändert.

Beitragsfoto: Joshua Carr / Pixabay

Ist Bio-Kunststoff eine gute Alternative?

Vorweg genommen würde ich sagen Bio-Kunststoff ist auf jeden Fall besser für die Umwelt als konventionell hergestelltes Plastik.

Besser, weil der Rohstoff (oder große Teile) i.d.R. nachhaltig und Bio ist.

So weit der erste Eindruck.

Nun kommt das große ABER:

Wir müssen unterscheiden zwischen biologisch abbaubaren und biobasierten Kunststoffen.

Während biobasierte Kunststoffe überwiegend aus stärkehaltigen und cellulosereichen Pflanzen wie Mais oder Zuckerrohr hergestellt wird, liegen den biologisch abbaubaren Kunststoffen meist thermoplastische Stärke, gelegentlich aber auch Erdöl (damit aber nicht biobasiert) zugrunde.

Biologisch abbaubare Kunststoffe sollen sich unter bestimmten Bedingungen zersetzen und dabei nichts als CO2 und Wasser hinterlassen.

Welche Bedingungen das sind, ist unter Anderem abhängig davon, ob es Mischkunststoffe sind und wie die Verarbeitung angelegt war.

Eine Aussage über die tatsächliche Abbaubarkeit ist nur nach entsprechenden Experimenten möglich.

Das nächste Problem ist die Frage nach der Recyclingfähigkeit biobasierter Kunststoffe. Die lässt sich nämlich auch nicht einfach mit ja beantworten.

Da sich die biobasierten Kunststoffe in den Sortieranlagen kaum von herkömmlichen Kunststoffen trennen lassen, landen sie oft in der “energetischen Verwertung”, werden also in Heizkraftwerken zur Energiegewinnung verbrannt.

Vergleicht man die Ökobilanzen biobasierter Kunststoffe mit denen von biologisch abbaubaren Kunststoffen, stellt man fest, dass die biobasierten Kunststoffe auch nicht unbedingt nachhaltiger sind als konventionelle Kunststoffe.

Zurück zur Ausgangsfrage. Die Antwort ist also ein klares “Jain”.

Weitergehende Informationen gibt’s beim Umweltbundesamt: https://www.umweltbundesamt.de/biobasierte-biologisch-abbaubare-kunststoffe#21-konnen-biobasierte-kunststoffe-recycelt-werden

Leitungswasser trinken

Leitungswasser trinken. Durch diesen Tipp vermeidest du nicht nur den Plastikmüll, der durch die Einwegflaschen verursacht wird, sondern sparst auch die Energie, die für die Herstellung des Plastiks, für das Abfüllen in Flaschen und für den Transport gebraucht wird.

Wusstest du, was das in Deutschland am strengsten kontrollierte Lebensmittel ist? Wasser. Das Wasser, das dir entgegensprudelt, wenn du den Wasserhahn aufdrehst.

Ob du zusätzlich noch in einen (*)Wasserfilter investieren solltest, musst du selbst wissen. Es gibt Filtersysteme für den Wasserhahn und auch Kannen mit einem Filterauf- bzw. -einsatz. Ich persönlich finde es unnötig und verzichte daher darauf.

Für unterwegs kannst du dein Leitungswasser in einer ganz normalen Glasflasche mitnehmen. Die gibt es zu kaufen, aber du kannst natürlich auch andere Flaschen upcyclen. Wie wäre es, einer Smoothie- oder Ketchupflasche ein neues Leben einzuhauchen? Oder einfach eine Mineralwasserflasche weiter zu verwenden? Ist der Schraubdeckel irgendwann nicht mehr dicht, gibt es Flaschenverschlüsse zu kaufen. Für alles, was mal einen Kronenkorken hatte, gibt es sogar (*)Kohlensäuredichte Verschlüsse.

Ist dir reines Leitungswasser zu “langweilig”? Dann probier’ doch mal, es mit Ingwer, Gurke, Minze, Kräutern oder Früchten zu aromatisieren.

Und wer es prickelnd mag, kann auf einen Wassersprudler zurückgreifen. Die oft serienmäßigen Plastikflaschen lassen sich auch durch Glas- oder (*)Edelstahlflaschen ersetzen.

Wie alles begann

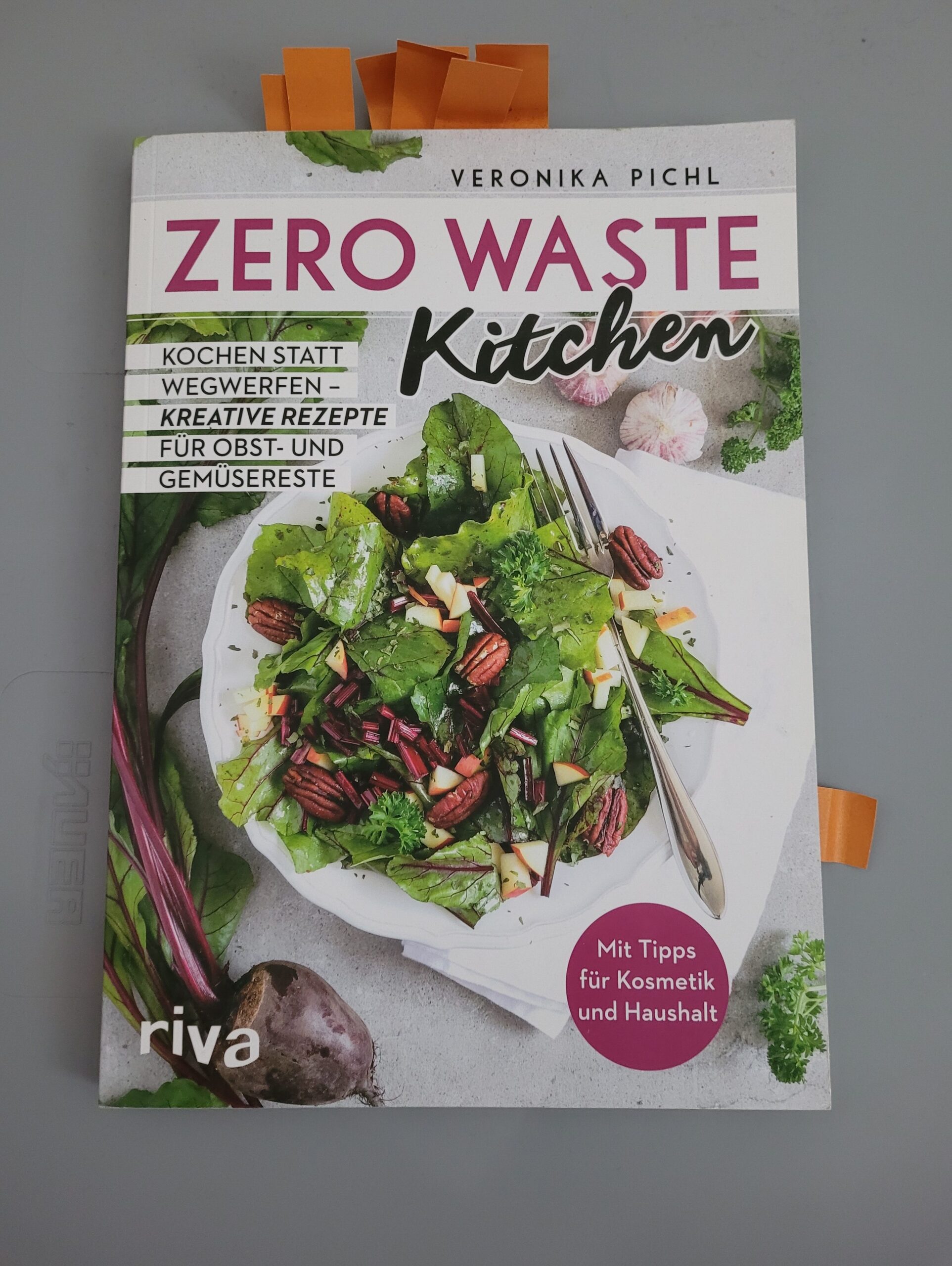

Ich glaube, es begann für mich mit einem Buch über Zero Waste in der Küche.

Der Gedanke hinter Zero Waste: so wenig Abfall produzieren wie möglich. Der Gedanke des Zero-Waste-Kitchen(*) geht aber noch weiter als nur beim Einkauf auf unnötige Verpackungen zu verzichten.

Also keine Lebensmittelverschwendung mehr weil sinn- und planvoll eingekauft wird und möglichst alles verwendet wird.

Orangen- oder Kartoffelschalen, Karottenkraut, Eierschale oder der Avokadokern waren für mich immer ganz klar kompostierbare Abfälle.

Also ab auf den eigenen Kompost oder wenigstens in den Bio-Müll damit.

Besser als in den Restmüll, habe ich guten Gewissens immer gedacht, denn was sollte ich sonst damit anfangen? Orangenschalen sind nicht essbar und Kartoffelschalen waren für mich (ungekocht) immer giftig.

Durch besagtes Buch habe ich entdeckt, das die vermeintlichen Abfälle sehr wohl noch weiter verwendet werden können – nur eben anders als bisher immer gedacht.

Neben vielen Anregungen, die Obst- und Gemüsereste in der Küche weiter zu verarbeiten, habe ich mich (zugegeben, mit einer gewissen Skepsis) an etwas zuerst für ziemlich absurd gehaltenes herangetraut: Universalreiniger aus Orangenschalen.

Dazu dann in einem gesonderten Beitrag mehr, und das Buch Zero-Waste-Kitchen(*), das ich immer wieder gerne zur Hand nehme und aus dem ich immer mal wieder etwas ausprobiere, werde ich in demnächst auch noch etwas genauer vorstellen.

(*) = Affiliatelinks / Werbelinks

Markennamen und geschützte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung von Markennamen und geschützter Warenzeichen hat lediglich beschreibenden Charakter.